『神嘗祭(かんなめさい)』というお祭りをご存じですか?

毎年10月15日から17日にかけて、全国8万社の神社の中心・伊勢神宮で行われる、古代から続く日本最古の感謝祭です。

古来、日本人はお米を主食とし、その恵みを「神からの授かりもの」として大切にしてきました。神嘗祭は、その年に収穫された新米を最初に天照大御神(あまてらすおおみかみ)に捧げる儀式であり、まさに“日本版サンクスギビング(感謝祭)”ともいえる伝統行事です。

今回は、アメリカの感謝祭よりもはるかに長い歴史を持つこの祭典について、由緒・儀式の流れ・現代の姿を分かりやすくご紹介します。

『神嘗祭』国家の安寧と五穀豊穣を祈る日本最古の祭典

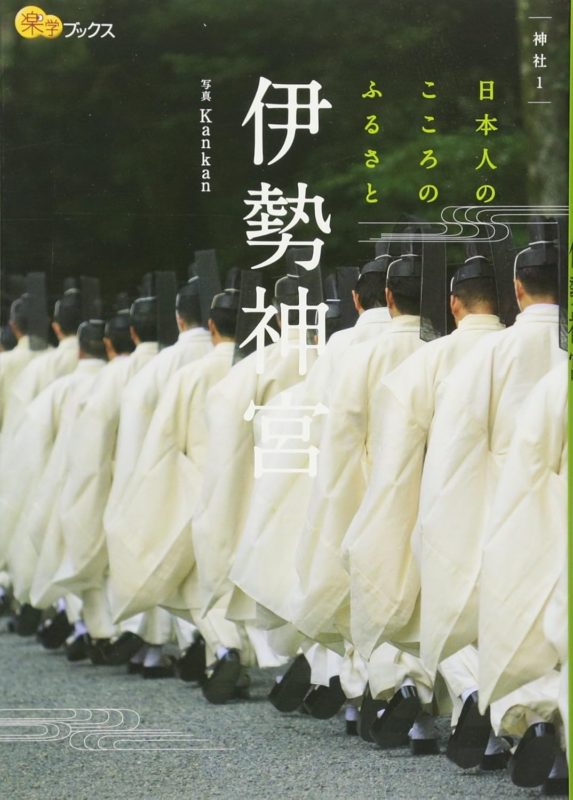

伊勢神宮(以下「神宮」)は、天照大御神を祀る内宮(ないくう)と、食物を司る豊受大神(とようけのおおかみ)を祀る外宮(げくう)の二つの正宮を中心に、大小125の別宮および摂社、末社、所管社で構成されています。

神嘗祭は、この神宮の年間1500回以上の祭祀の中でも最も重要な祭り。神宮の一年は、この神嘗祭を中心に巡っていると言われています。

『神宮のお正月』と呼ばれる理由

神嘗祭は、「神宮のお正月」とも称されます。その理由は、神宮で国家繁栄と五穀豊穣を願うからと言われています。

上皇上皇后両陛下の長女・黒田清子さんが祭主を務められ、天皇陛下の勅使として神嘗祭をはじめ、祈年祭・月次祭といった大祭を主宰します。

当日の朝、天皇陛下は皇居内の神嘉殿で神宮を遥拝され、秋の収穫と国の安寧を祈られます。この祈りに呼応するように、神宮では外宮・内宮で神々に新穀を捧げる神聖な儀式が始まります。

令和7年の予定

神宮の祭祀は、まず外宮で祭儀が行われる「外宮先祭」が習わしとなっています。神嘗祭も外宮から始まります。外宮の豊受大御神は内宮に御座す天照大御神のお食事を司る御饌都神(みけつかみ)であられるため、先に執り行われるのです。

■外宮(豊受大神宮)

由貴夕大御饌 10月15日(水) 午後10時

由貴朝大御饌 10月16日(木) 午前2時

奉 幣 10月16日(木) 正午

御神楽 10月16日(木) 午後6時

■内宮(皇大神宮)

由貴夕大御饌 10月16日(木) 午後10時

由貴朝大御饌 10月17日(金) 午前2時

奉 幣 10月17日(金) 正午

御神楽 10月17日(金) 午後6時

神嘗祭の流れ:10月15日から25日まで続く荘厳な祭典

神嘗祭は、10月15日午後5時、外宮で行われる興玉神祭(おきたまのかみさい)から始まります。興玉神は大宮所の神様がご鎮座される場所の地主神です。奉仕する神職一同がこれから始まる神嘗祭が無事に行われるようにと祈ります。

続いて、皇大神宮中重(なかのえ)で御ト(みうら)が行われ、神嘗祭に奉仕する祭主以下神職が奉仕に適うかを伺う儀式です。

その後、外宮では、

- 午後10時に由貴夕大御饌(ゆきのゆうのおおみけ)

- 翌午前2時に由貴朝大御饌(ゆきのあさのおおみけ)

が行われます。

“由貴”とは「斎(い)み清めた」、つまり清らかな状態を意味し、大御饌とは神への特別な食事を指します。

献じられるのは、神宮神田で収穫された新米の御飯・御餅のほか、白酒(しろき)、黒酒(くろき)、醴酒(れいしゅ)、清酒(せいしゅ)の4種の御酒、さらに海川山野の幸30品目がお供えされます。

翌16日正午には、天皇陛下から勅使が遣わされ、奉幣の儀が行われます。

この際、天皇陛下自らが皇居内で育てられた稲穂を神宮に献進され、それらは内宮の正殿を囲む「内玉垣(うちたまがき)」に奉懸(ほうけん)されます。紙垂の付いた根付きの懸税は天皇陛下お手植えの稲穂です。

内玉垣には、全国の農家が各県の神社庁を通じて奉献した稲穂の束も並び、それらは懸税(かけちから)と呼ばれます。ここには、天皇陛下と国民がともに収穫を感謝する、日本ならではの真心が一体となった美しい光景が見られます。

夕刻には、神々を和めるために四丈殿(よじょうでん)で御神楽が奉納されます。神嘗祭の期間は25日まで続き、別宮・摂社・末社・所管社に至るまで、すべての御神前で感謝と祈りが捧げられます。

神嘗祭は、古来のお米を主食としてきた日本人にとって、忘れてはならない最重要な儀式であり、今日も変わらず受け継がれています。

神嘗祭の由緒と『日本書紀』の物語

神嘗祭の起源は、古代神話にまで遡ります。『日本書紀』によると、天照大御神は孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が地上世界を治めるために降り立つ際、「稲穂」と「三大神勅(お言いつけ)」をお授けになりました。

吾が高天原にきこしめす斎庭の稲穂をもって、また吾が児にまかせまつるべし

「この稲穂を大切にし、米作りを継承し、豊かな国としなさい」と述べられたと記されています。

三大神勅の一つがこの「斎庭(ゆにわ)の稲穂の神勅」であり、この神勅こそが日本人と稲作の深い繋がりの原点。お米は、天照大御神から授かった日本人の生命の源であり、今日でも天皇陛下が神嘗祭・新嘗祭・大嘗祭で自ら新穀をお供えになる理由でもあります。

米づくりとともにある日本人の信仰

伊勢神宮では、今も昔ながらの手法でお米が栽培されています。2月の祈年祭(としごいのまつり)から始まり、4月の神田下種祭(げしゅさい)、5月の御田植初(おたうえはじめ)、そして秋の抜穂祭(ぬいぼさい)へと、稲作の節目ごとに祈りの祭りが行われます。

10月の神嘗祭は、こうした一年の稲作儀礼の集大成であり、翌11月に行われる全国の新嘗祭(にいなめさい)へと繋がります。

伊勢市内では、神宮へ初穂を運ぶ壮大な行列「初穂曳(はつほひき)」も見られます。15日には奉曳車(ほうえいしゃ)を曳いて外宮へ運ぶ「陸曳(おかびき)」、16日には川を渡って内宮へ運ぶ「川曳(かわびき)」が行われ、地元の人々や参拝者の歓声とともに街全体が祝祭ムードに包まれます。

まとめ:日本人の「感謝のこころ」が息づくお祭り

神嘗祭は、日本人の暮らしと信仰の原点を今に伝える祭典です。天照大御神に収穫の感謝を捧げることで、自然の恵みへの「畏敬と感謝」の心を再確認する日でもあります。

伊勢神宮をはじめ、全国の神社でも神嘗祭が執り行われ、日本人としての精神文化が受け継がれています。毎年10月、黄金色に輝く稲穂の季節に行われる神嘗祭──それは、“感謝を形にする日本人の祈り”の象徴です。

🔽合わせて読みたい!

🔶福永 あみ / Ami Fukunaga🔶

フリーランスライター兼ディレクター/英語講師

証券会社勤務を経て渡米し、ロサンゼルスの大学でテレビや映画を学ぶ。現地では執筆活動や映像制作に携わり、ライフワークとして日系アメリカ人の歴史の取材も行う。2011年に帰国後、出版社やNHKワールドジャパンなどで勤務。現在はフリーランスとして、英語講師やディレクター業の傍ら、ブログ「カルカフェ」を運営中。

神社仏閣や伝統工芸、美術、陶芸、ヨガなど、日本文化や暮らしを丁寧に楽しむライフスタイルを大切にしている。2019年には神社検定弐級を取得。最近は、日本の歴史を改めて学び直し中です。

このブログでは、そんな日々の学びや旅、映画やアートのことまで、心に響いたことを自由に綴っています。あなたの暮らしにも、小さな発見や癒しが届きますように——。