ジブリの名作『もののけ姫』は何度も観たはずなのに、「結局どんな話だったっけ?」と感じたことはありませんか?

1997年に公開されたこの作品は、宮崎駿監督が16年がかりで構想を練り、3年の歳月をかけて完成させた渾身の大作です。公開当時の興行収入は193億円を超え、日本映画の歴史を塗り替える大ヒットを記録しました。

でも実は、『もののけ姫』のストーリーもキャラクターも奥深すぎて、「観たけどよくわからなかった…」という声も多いんです。

そこで今回は、そんなあなたのために、『もののけ姫』をもっと楽しめるトリビアをご紹介します。知れば知るほど味わい深い、ジブリの傑作を一緒に再発見しましょう!

『もののけ姫』を分かりやすく解説!

あらすじ

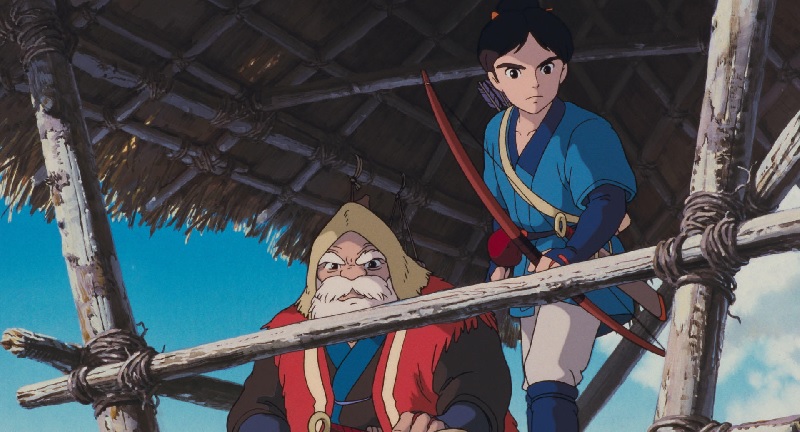

室町時代頃の日本が舞台。北の果てに住むエミシー族の青年・アシタカ。

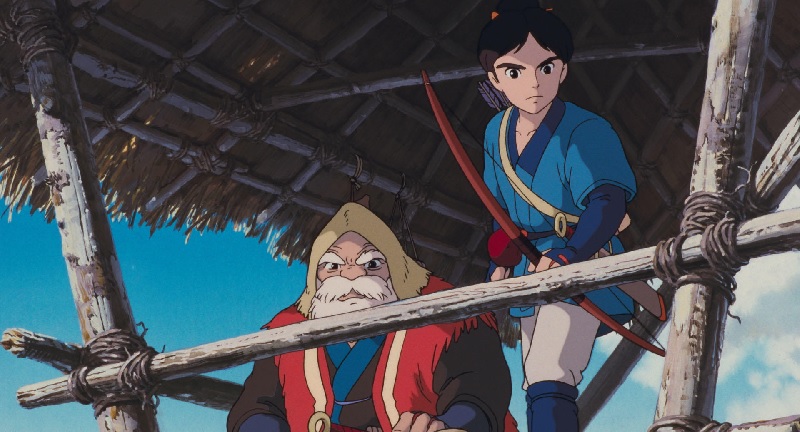

静かに暮らしていたアシタカは、突如現れた“タタリ神”と化したイノシシから村を守るために矢を放ちますが、その代償として死の呪いを受けてしまいます。巫女・ヒイさまは、「呪いを解く方法は西にある」と告げ、彼は未来を賭けて旅立ちます。

旅の途中で出会ったのは、謎の男・ジコ坊。アシタカは彼から「タタラ場」と呼ばれる製鉄の街、そして、「命の森・シシ神の森」の存在を聞かされ、自分にかけられた呪いと森の秘密が関係していると直感し、急ぎ西を目指します。

そんな中、犬神に育てられた少女・サンと出会います。彼女は自然を破壊する人間を憎み、アシタカにも冷たく接しますが、どこか切なさを感じさせる存在でした。アシタカは傷ついた人々を助けながら、やがてタタラ場を率いるエボシ御前と出会います。

そこには、弱き者たちと共に生きようとするエボシ御前の姿がありました。人間の暮らしを守るために森を切り拓く彼女の行動が、サンと神々の怒りを買います。

ぶつかり合う森を開拓する人間たちと、森の神々と共に自然を守ろうとする者たち。その狭間で揺れるアシタカが選ぶ道とは──?

自然と人間は共存できるのか?

壮大なスケールで描かれる『もののけ姫』。そのメッセージは、今も色褪せることなく、私たちの心に問いかけてきます。

基本情報

タイトル(日):『もののけ姫』(1997)

タイトル(英):Princess Mononoke

原作・脚本・監督:宮﨑 駿

プロデューサー:鈴木敏夫

音楽:久石 譲

主題歌:米良美一

声の出演:

松田洋治(アシタカ)

石田ゆり子(サン)

田中裕子(エボシ御前)

小林 薫(ジコ坊)

西村雅彦(甲六)

上條恒彦(山犬モロ)

美輪明宏(乙事主)

森 光子(ヒイさま)

森繁久彌(シシ神)

上映時間:約133分

配給:東宝

公開日:1997.7.12(土)

『もののけ姫』トリビア10選

【トリビア➀】モロと乙事主は恋仲だった⁈

実は、山犬の神・モロと猪神の長・乙事主(おっことぬし)には、かつて深い関係があったという裏設定が存在するのをご存じでしょうか?

この設定は、スタジオジブリの公式設定資料には明記されていませんが、宮崎駿監督が声優収録の際に明かしたエピソードとして有名です。

モロの君

モロは、年齢約300歳の雌の山犬の神。2本の尾を持っている。サンの育ての親であり、人間の言葉を理解し、高い知性と力を併せ持ちます。

シシ神の森を守るため、人間に対して強い敵意を抱いており、特にタタラ場を率いるエボシ御前とは激しく対立しています。

乙事主(おっことぬし)

乙事主は、年齢約500歳の猪神の長老。九州(鎮西)から他の猪神を率いてやって来た重厚な存在で、人間との戦いに命を懸けています。モロと同じく、人語を理解します。

声の収録中のことです。乙事主とモロが会話を交わすシーンで、宮崎監督は、「どうも何かが違うなぁ、しっくりこない…」と思ったそうです。そして突然、「アッ、そうか…」と気付いて、モロ役の三輪さんに、「二人は昔、良い仲だったんです…」と言ったそうです。

その途端、三輪さん演じるモロの声が”女の声”に変わった。宮崎監督は、「これは面白かったですね」と振り返っており、演技に深みを持たせる裏設定となりました。

【トリビア②】「サン」の名前は「三の姫」が由来

この名前は、1983年に発売された宮崎監督が描いた絵本『もののけ姫』に登場した「三の姫」が由来とされています。因みに、「三の姫」とはその名の通り、三番目の姫という意味です。

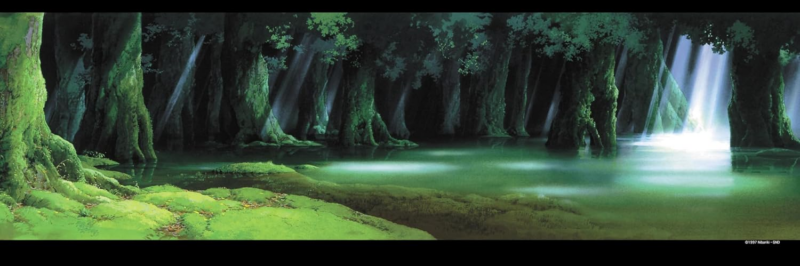

【トリビア③】シシ神の森のモデルとなった場所は、屋久島、白谷雲水峡

『もののけ姫』の舞台となった「シシ神の森」ですが、圧倒的な自然美のモデルとなったのが、鹿児島県屋久島、白谷雲水峡です。

1995年5月、宮崎監督は15名のスタッフと共に国内で照葉樹林の残る屋久島にロケハンに出かけました。ところが、このロケハンでは、具体的なシーンの構想は一切なし。実際にスタッフが大自然に触れ、自ら見たもの、肌で感じたものを吸収して、その後の製作に活かすことが狙いだったそうです。

屋久島には、日本有数の照葉樹林が今もなお、手つかずのまま太古の森として残っており、この作品にはその「シシ神の森」のイメージ、リアリティを十分感じられるものに描かれています。

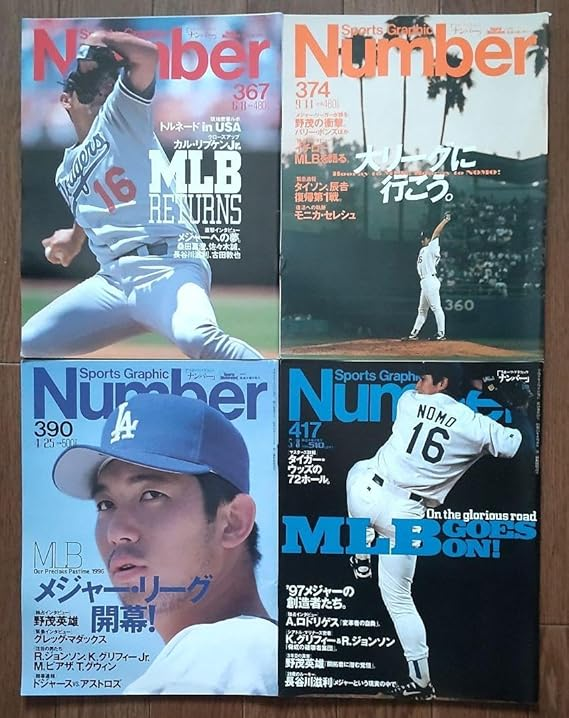

【トリビア④】『もののけ姫』全米公開の裏に、メジャーリーガー"野茂英雄“の活躍があった⁈

実は『もののけ姫』全米公開のきっかけのひとつに、メジャーリーガー・野茂英雄投手の存在が関わっていたことをご存じですか?

当時、メジャーリーグで大活躍していた野茂英雄投手は、日本でもアメリカでも大きな注目を集めていました。その姿を見た鈴木敏夫プロデューサーは、「今や日本人がアメリカでこんなに人気を集めているのなら、日本のアニメ映画もきっと通用するはず」とひらめいたそうです。

ちょうどその頃の1996年、ジブリとディズニーの提携交渉がスタート。宮崎監督の新作『もののけ姫』をはじめとするジブリ作品の世界配給について、具体的な話が進められていました。

当時、ジブリでは「良い話があれば海外展開したい」と考えており、鈴木プロデューサーは、「国籍や人種を超えて、多くの人にジブリ作品を届け、楽しんでもらいたい。作り手にとってそれが何よりも喜ばしいこと。きっとディズニーならジブリ作品を大切にしてくれる」と確信。最終的に、ディズニーとの提携が決まり、『もののけ姫』は全米公開される運びとなりました。

こうして、アメリカをはじめ、世界にジブリ作品が本格的に紹介される扉が開かれたのです。

【トリビア⑤】『もののけ姫』はジブリ最後のセル画アニメだった⁈

アニメーションのデジタル化に伴い、『もののけ姫』はジブリ最後のセル画使用の作品となりました。因みに、『もののけ姫』以降は、すべてデジタルペイントへ移行。次作『千と千尋の神隠し』(2001年)以降は、すべてデジタル技術を活用した制作スタイルが採用されています。

また、CGを本格的に採用したのも、同時期で、『もののけ姫』が初となります。アシタカの呪いが暴走するシーンやシシ神の不思議な質感など、CG処理が一部使用され、伝統と最先端の技術を合理的に融合した新しいジブリスタイルが確立された作品となりました。

【トリビア⑥】本当は『アシタカ聶記(せっき)』というタイトルにするつもりだった⁈

制作当初、宮崎監督は「これはアシタカの物語である」と思い至り、タイトルを『アシタカ聶記(せっき)』に変更したいと鈴木プロデューサーに相談したそうです。「聶記」は、宮崎監督が作った造語で、語り継がれる記録という意味を持ち、アシタカの視点で語られる古文書のような物語性を感じます。

しかし、『もののけ姫』の方がタイトルとしてインパクトと覚えやすさを確信していた鈴木プロデューサーは、宮崎監督に内緒で『もののけ姫』の特報映像を先行して放映し、タイトルをそのまま押し通したと言われています。

【トリビア⑦】コダマはトトロになる⁈ー宮崎監督が語った意外な裏設定

『もののけ姫』のラストシーンで、森に一匹だけ登場するコダマ(木霊)。「この小さな精霊が、『となりのトトロ』に進化していく存在」という説があります。

スタジオジブリの公式ドキュメンタリー『もののけ姫はこうして生まれた』(日本テレビ)の中で、宮崎監督が語ったものです。ラストシーンの打ち合わせで宮崎監督は、

「このコダマはやがて、トトロになるんだよね」

と漏らしたことから、「トトロ=進化したコダマ説」が広がりました。映画本編では明言されていませんが、「自然の精霊=コダマ」と、「自然と共存する森の主=トトロ」という繋がりを考えると、『もののけ姫』の世界観の奥行きが感じられて興味深いですね。

【トリビア⑧】エボシ御前は現代人として描かれている⁈

エボシ御前は『もののけ姫』の登場人物の中で唯一、現代的な価値観を持つキャラクターとして描かれています。宮崎駿監督は、原画担当・遠藤正明氏との打ち合わせで「彼女は魂の救済を求めていない」と語ったとされています。

エボシ御前は、壮絶な過去を背負った女性です。かつて外国に売られ、倭寇(海賊)の頭目の妻となり、その中で力をつけていきました。やがて、頭目を殺害して財宝を奪い、明(中国)から最新兵器「石火矢(いしびや)」を手に入れ、日本に持ち帰っています。

彼女は、侍による支配から自由な楽園を作るべく、「タタラ場」を築き、ハンセン病患者や差別された人々、行き場のない女性たちが働ける理想郷を作ります。エボシにとって大切なのは”人間の力で築く未来”であり、神や自然への信仰ではなく、タタラ場こそが彼女の聖域だったのです。

エボシ御前は自然を破壊する存在でありながら、人々には希望を与える存在──この矛盾こそが、彼女を“現代的”にしている理由です。

エボシ御前の存在は、人間の進歩と代償、また倫理のグレーゾーンを象徴し、『もののけ姫』の物語をより奥深くする役割を担っています。

【トリビア⑨】アシタカの“東北訛り”には深い意味があった!

主人公アシタカの声を担当した松田洋治さんは、あえて東北訛りのイントネーションで話すよう指導されていました。

これは、アシタカが「ヤマト(中央政権)に属さない北方の民=エミシ」の出身であることを、言葉の響きで表現するためです。

宮崎駿監督はアシタカを、「失われた古代日本の精神性」を象徴する存在として描きたかったと言われており、その思想はセリフの言い回しや語調にも反映されているのです。

【トリビア⑩】登場人物の名前は「信州」が由来⁉

「乙事主(おっことぬし)」「エボシ御前」「甲六(こうろく)」の名前は、信州の地名が由来とされています。信州で取れるキノコの名前に「ジコボウ」があるそうです。

実は、宮崎駿監督の別荘が信州にあることから、制作時にこの地域の名称からインスピレーションを受けたと考えられています。

また、アシタカと旅の途中で出会う謎の僧・ジコ坊の名前も、信州で採れるキノコ「ジコボウ(※ハナイグチ)」から名付けられたという説があるんです🍄

出典:ウィキペディア

ジブリ作品には、こうした宮崎監督の個人的な体験や土地への愛着が密かに織り込まれていました。

『もののけ姫』は現代の時代劇⁈

切通理作著の『宮崎駿の〈世界〉』には、『もののけ姫』の本質が「室町時代の日本を舞台とした時代劇」なのだと記されています。しかし、武士も領主も農民の代わりに、登場人物は、先住民、漂泊民、元遊女、業病者などでした。

歴史学者の網野善彦氏や阿部謹也氏によれば、こうした人々は世俗から切り離された聖域「アジール」に属する人間たちであり、ある種"神の領域"にいると考えられていたのです。彼らが自然への畏れの喪失とともに居場所を無くしていきます。その全過程を描いたのがこの作品だと宮崎監督はインタビューで答えていました。

網野善彦氏は、『もののけ姫』のパンフレットに、「山や森は神様が住む聖地なのだという捉え方が崩れはじめたのが室町時代からで、これは歴史的な事実といってもよいと思います」と書いています。

宮崎駿監督はインタビューの中で、自然への畏れが失われていくとともに、彼らの居場所も失われていく様子を描いたのが『もののけ姫』であると語っています。

実はこの構想は、映画制作の16年以上も前から温められていました。『ルパン三世 カリオストロの城』の制作時、宮崎監督は次のように語っています。

「岩見重太郎のヒヒ退治や俵藤太のムカデ退治のような荒々しい日本の昔話は、戦後消えてしまった。代わりにサラリーマンの視点から武将を捉えるような話ばかりになってしまった。

もっと未知で、荒々しい部分のあった頃の日本を舞台にして、何かSF的発想も含めた壮大なスケールの物語を作れたら、それは世界に通用する映画になるはずだと思った」

また、1986年11月、一橋大学での講演では次のようにも述べています。

「これまでの歴史は、英雄や殿様の物語だった。でも今、民俗学や農耕史の進展によって、庶民や山の中で暮らしていた人々の歴史に光が当たるようになった。

単一民族として一括りにできない、複雑で豊かな歴史が日本にはある。それを作り手が発見しなければ、面白い時代劇なんて生まれない」

以下の2つの発言からは、宮崎監督の持つ従来の時代劇の発想を突破したものを作りたいという思い・情熱が、まさに『もののけ姫』の構想から、我々日本人の足元を見つめ、学問的研究を意識したフェーズに発展していったことが窺えます。戦後の日本史ではなく、複雑で豊かな長い日本の歴史を紐解く壮大なスケールを物語を残したかったに違いありません。

『もののけ姫』は、戦後の日本史ではなく、複雑で豊かな長い日本の歴史と自然観、そして人間観に深く根ざした壮大な物語なのです。

『もののけ姫』は『風の谷のナウシカ』で描けなかったテーマの復讐戦⁉

宮崎駿監督は、『風の谷のナウシカ』(1984)で子ども向けという制約の中、描ききれなかったテーマがあったと語っています。そのやり残した想い、「これで引退してもいい」との覚悟で挑んだ作品こそが『もののけ姫』でした。

『ナウシカ』では自然と科学文明の対立を寓話的に描いていましたが、『もののけ姫』では、よりリアルで過酷な“人間と自然の衝突”に踏み込んでいます。アシタカの旅は、まさにそのテーマを象徴する物語でした。

さらに注目すべきは、劇中に登場する「タタラ場」が日本の古代製鉄文化に基づいて描かれていることです。その背景には「一つ目の怪物」にまつわる興味深い伝承があります。

一つ目とは、鉄を作る山の民のことで、砂鉄を採取し、炉で鉄を溶かす作業を長時間続ける彼らは、片目で高熱の炉を見続けるので、その片目を失うこともあったと言います。その姿が「山には一つ目の怪物がいる」という伝説を生んだのでした。

(一つ眼の頭にシシ神の頭がついている)

そうした伝承が残る地域には、必ず鉄鉱石や砂鉄が採れる鉱山があったと言われています。

つまり、『もののけ姫』に登場する異形の存在や山の怪物たちは、単なる空想ではなく、日本の歴史や鉱山文化、民間伝承に根差したリアルなモチーフだったのです。

ちなみに鉱山文化について、柳田国男著『遠野物語』に記述されています。

33白望山の不思議(79pg)の話の補足で、「実際に、白見山(白望山)の北の長者森は金山であって、昭和17年頃にも1㎞もの坑道が掘られたという話です。金山師や、砂鉄や岩石を火で溶かして鉄や銅をとりだす産鉄民族は、里山には異人として映り、このような怪異譚として語られていたと考えられます」とあります。まさに、この地にも伝承があり、語り継がれています。

【トリビア・おまけ編】海外版のアフレコ脚本は『ナウシカ』の大ファンが執筆!

『もののけ姫』の英語版脚本を手がけたのは、なんと映画監督・脚本家のニール・ゲイマン(『グッド・オーメンズ』『サンドマン』などで有名)でした。

彼は以前から『風の谷のナウシカ』の大ファンで、「ジブリ作品に関われることが夢だった」と語っています。

英語版でも物語の本質が損なわれないよう、文化や神話的背景を尊重しながら丁寧に翻訳されており、国内外で高く評価されています。

まとめ

『もののけ姫』の秘密10選!知ると2倍楽しめるトリビア特集は如何でしたか?何度観ても新たな発見がある――それが『もののけ姫』という作品の魅力です。今回ご紹介したトリビアを知れば、きっと次に観るときは、これまでとは違う景色が見えてくるでしょう。

🔽合わせて読みたい!

🔶福永 あみ / Ami Fukunaga🔶

フリーランスライター兼ディレクター/英語講師

証券会社勤務を経て渡米し、ロサンゼルスの大学でテレビや映画を学ぶ。現地では執筆活動や映像制作に携わり、ライフワークとして日系アメリカ人の歴史の取材も行う。2011年に帰国後、出版社やNHKワールドジャパンなどで勤務。現在はフリーランスとして、英語講師やディレクター業の傍ら、ブログ「カルカフェ」を運営中。

神社仏閣や伝統工芸、美術、陶芸、ヨガなど、日本文化や暮らしを丁寧に楽しむライフスタイルを大切にしている。2019年には神社検定弐級を取得。最近は、日本の歴史を改めて学び直し中です。

このブログでは、そんな日々の学びや旅、映画やアートのことまで、心に響いたことを自由に綴っています。あなたの暮らしにも、小さな発見や癒しが届きますように——。