浮世絵は、今や世界中で広く認知されている日本を代表するアートです。なかでも、葛飾北斎の『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』は、レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』に次いで、世界で最も有名な絵画の一つと言われています。

本記事では、浮世絵の魅力をより深く知りたい初心者の方に向けて、特におすすめの名作10選をご紹介します。これらの作品を通して、日本の伝統美と歴史を感じてみませんか?

世界で評価された日本のアート 浮世絵の名作10選!

出典:ウィキペディア

浮世絵とは?

浮世絵とは、江戸時代(17世紀~19世紀)に日本で発展した木版画や絵画の一種で、当時の暮らしや風景を描いた芸術作品です。その題材は多岐にわたり、美しい景色、歌舞伎役者、魅力的な女性(美人画)、庶民の生活などが描かれました。浮世絵の特徴は、鮮やかな色彩と独特の構図、そして江戸の人々の暮らしを生き生きと表現している点です。

初期の浮世絵は役者絵や美人画が主流でしたが、時代とともに風景画や武士、庶民の生活を題材にした作品も登場しました。また、浮世絵は庶民でも気軽に購入できる「大衆アート」として広まり、日本国内はもちろん、後にヨーロッパの芸術にも大きな影響を与えました。

浮世絵の制作工程

浮世絵の制作は、独特であり、一人の職人の手によるものではなく、分業制によって生み出されていました。制作には、以下の職人が関わります。

- 絵師(デザインを描く)

- 彫師(木版に絵を彫る)

- 摺師(版画を刷る)

- 版元(企画・販売を担う)

この分業制による高度な技術によって、繊細な線や鮮やかな色彩が実現され、浮世絵ならではの独自の表現美が確立されました。

また、19世紀には浮世絵がヨーロッパに伝わり、ゴッホやモネなどの印象派の画家たちに大きな影響を与えました。この影響は「ジャポニズム」と呼ばれ、西洋美術の発展にも大きく貢献しています。

浮世絵の主な4つのジャンル

浮世絵には、主に美人画・役者絵・武者絵・風景画という4つの主要なジャンルがあります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

1.美人画

.jpg)

出典:ウィキペディア

所蔵:メトロポリタン美術館(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/55639)

美人画は、美しい女性の姿を描いた浮世絵で、優美な仕草や華やかな衣装、繊細な表情が特徴です。当時の女性の生活やファッションを反映しており、江戸時代の文化や流行を知る貴重な資料でもあります。

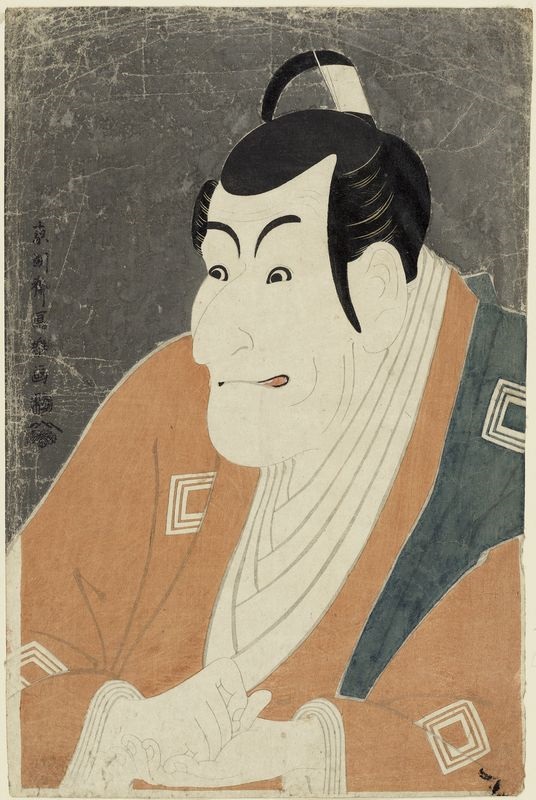

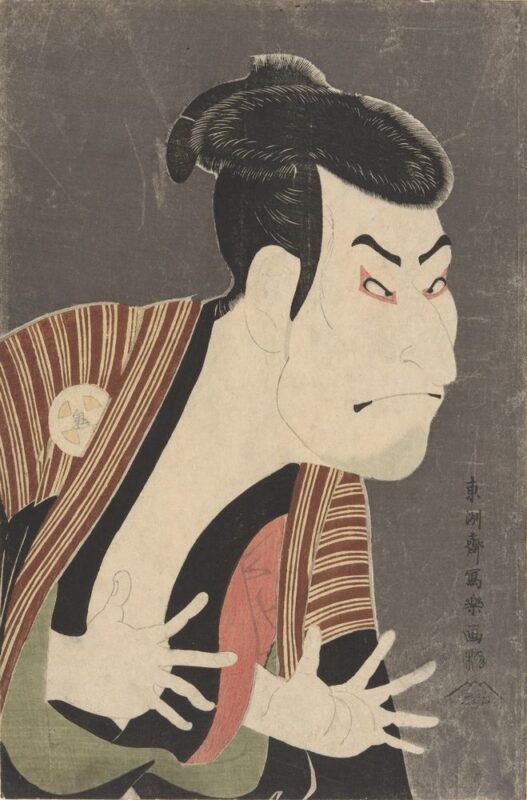

2.役者絵

出典:東京富士美術館

所蔵:東京富士美術館(fujibi.or.jp/our-collection/profile-of-works.html?work_id=3629)

役者絵は、歌舞伎役者を描いた浮世絵で、劇中の迫力ある表情やポーズを誇張して表現しています。人気役者の姿が描かれた役者絵は、多くの人々に愛され、大量に生産されることもありました。

3.武者絵

出典:東京富士美術館

所蔵:東京富士美術館(https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/09110/)

武者絵は、戦国武将や歴史上の英雄を描いた作品で、勇壮な戦いの場面が色鮮やかに表現されています。日本の歴史や伝説を題材とすることが多く、力強い構図が特徴です。

4.風景画

出典:東京富士美術館

所蔵:東京富士美術館(https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/06152/)

風景画は、日本の名所や自然を描いた作品で、特に葛飾北斎の『冨嶽三十六景』や歌川広重の『東海道五十三次』が有名です。当時の人々にとって、旅をしているような感覚を味わえる作品として人気を博しました。

風景画は、当時の人々にとって旅行しているかのような感覚にもなり、日本各地の風土や文化を伝えるものとして人気がありました。

・・・🔷・・・

これら4つのジャンルは、浮世絵の多様な魅力を表しており、それぞれが江戸時代の社会や文化を独自の視点で映し出しています。どのジャンルも、現代の私たちにとって貴重な芸術遺産となっています。

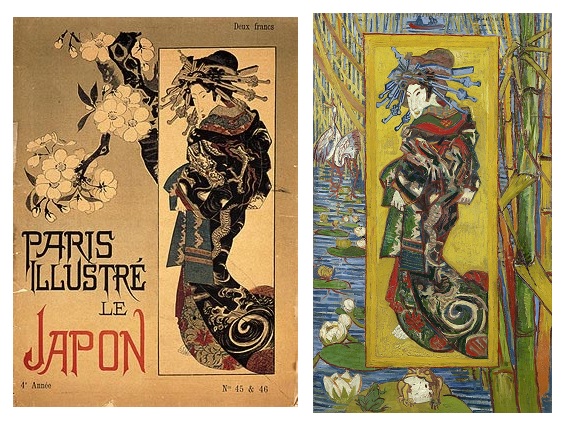

なぜ浮世絵は世界で評価されているのか?

出典:ウィキペディア

浮世絵は19世紀に日本からヨーロッパへ渡り、「ジャポニズム」と呼ばれる日本文化ブームを引き起こしました。特にフランスでは、ゴッホやモネなどの画家たちが強く影響を受け、新たな芸術表現の可能性を広げました。しかし、なぜ浮世絵はこれほどまでに西洋の人々を魅了したのでしょうか?

1. 自由なテーマ

19世紀のヨーロッパ絵画は、宗教や歴史を描くものが主流で、厳格なルールに従って制作されていました。しかし、浮世絵は庶民の日常、美しい風景、歌舞伎役者、妖怪、相撲など、多岐にわたるテーマを自由に描いていました。

その斬新さは、西洋の芸術家にとって衝撃でした。「こんなに自由に描いていいのか!」と、多くの画家が刺激を受け、新たな創作のインスピレーションを得たのです。

2. 独特な構図

浮世絵は、西洋の遠近法とは異なる視点で構図を作ります。例えば、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」では、大きく誇張された波が舟を飲み込もうとする瞬間が描かれています。その背後に小さな富士山が配置され、遠近法とは違った奥行きが表現されています。このような構図の斬新さが、西洋画家に新たな視点を与え、印象派の発展に繋がりました。

出典:ウィキペディア

3. 明るくポップな色使い

西洋画は重厚で深みのある色彩が特徴ですが、浮世絵は淡く明るい色を使用し、軽やかで親しみやすい雰囲気を作り出しました。特に印象派の画家たちは、この浮世絵のカラフル色使いに感銘を受け、自身の作品にも取り入れるようになりました。

4. 「余白」の美学

西洋の絵画は、背景をびっしりと描くのが一般的でしたが、浮世絵は「余白(空間)」を活かすことを重視していました。例えば、背景にあえて何も描かず、シンプルな構成にすることで、絵全体に広がりや静けさを持たせる技法が用いられていました。この「間」の美学は、西洋画家たちにとって新鮮であり、新たな表現手法として取り入れられるようになりました。

・・・🔷・・・

浮世絵は、自由なテーマ、斬新な構図、鮮やかな色彩、そして余白の美しさによって、西洋美術に新たな視点をもたらしました。その影響は、印象派やポスト印象派の画家たちの作品に色濃く反映され、世界の芸術に大きな影響を与えたのです。

押さえておきたい浮世絵史・日本美術史に残る屈指の名作10選!

お待たせしました。日本美術史に残る屈指の名作10選を紹介します。初心者の方でも楽しみながら学べるよう、分かりやすく解説していきます。

作品➀ 葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」

出典:ウィキペディア

江戸時代/天保2-4年(1831-33)頃 大判錦絵

所蔵:東京富士美術館(https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/03628/)

浮世絵といえば、やはりこの作品。「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」は、世界的にも有名な一枚です。現在の横浜本牧沖から見た富士山を描いたとされています。欧米では通称「Great Wave」と呼ばれ、その名の通り、画面を支配する巨大な波が印象的ですね。

この波は、じつは約10~12mにも及ぶと推測されていて、まるで津波のような迫力です。力強い波の動きと飛び散る水しぶきが、見る者を魅了します。しかし、他にも注目すべきモチーフがあります。

それは、波に飲み込まれそうに描かれている三漕の小舟。人が必死にしがみついています。この舟は「押送船(おしおくりぶね)」といい、江戸近郊の漁港から鮮魚を運ぶために使われた小型の高速船でした。船で、状況に応じて帆走/手漕ぎの両方で使えた便利な小型快速船だったんです。しかし、この状況では操縦どころではなく、乗組員たちの緊迫した様子が窺えます。

さらに、この作品が「見飽きない」と感じる理由のひとつが、完璧な構図です。試しにGoogleで「北斎 黄金比」と検索してみてください。富士山の配置や波の曲線が、黄金比と呼ばれる理想的なバランスに収まっていることが分かります。黄金比は、人間が最も美しいと感じる比率と言われており、北斎の卓越した構図力が際立っています。

このように、「神奈川沖浪裏」は単なる風景画ではなく、緻密な計算のもとに生み出された芸術作品なのです。迫力のある波、絶妙な構図、そしてその背後にそびえる富士山。何度見ても新たな発見があり、世界中の人々を魅了し続ける理由がここにあります。

作品② 東洲斎写楽「3代目大谷鬼次の江戸兵衛」

出典:ウィキペディア

江戸時代/寛政6年(1794)5月 大判錦絵

所蔵:東京国立博物館(https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=A10569.471)

日本で「神奈川沖浪裏」の次いで有名な浮世絵を挙げるとすれば、この写楽の作品が思い浮かぶでしょう。その独特なポーズと表情は、数々のイラストやパロディ、グッズのデザインに取り入れられ、今でも広く親しまれています。

謎多き浮世絵師・東洲斎写楽

1794年5月、版元・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)のプロデュースにより、写楽は突如として浮世絵界に登場します。彼が最初に発表したのは、歌舞伎役者を描いた28枚の大判錦絵シリーズでした。

当時、蔦屋重三郎は山東京伝(さんとうきょうでん)の黄表紙が発禁となり、財産の約半分を没収されるという厳しい状況にありました。同じく自らが手掛けた歌麿の美人画大首絵がヒットして勢いを取り戻していた時期だったので、しかし、歌麿の美人画で再び勢いを取り戻し、さらに話題を呼ぶ作品を求め、写楽を世に送り出したのです。

写楽のデビュー作28枚の中でも、特に有名なのがこの「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」です。この作品は、河原崎座で上演された歌舞伎演目「恋女房染分手綱(こいにょうぼうそめわけたずな)」の一場面を描いたもの。三代目大谷鬼次(おおたに おにじ)が演じる悪役・江戸兵衛が、敵役の鷲塚八平次(わしづか やへいじ)と共に、公金300両を奪おうとするシーンを切り取っています。

写楽の描く江戸兵衛は、一度見たら忘れられない強烈な個性を持っています。鋭い目つき、真一文字に結ばれた口元、力強く張った腕、そしてやや誇張された手の表現。これらの要素が相まって、まるで今にも動き出しそうな迫力を生み出しています。

写楽の大首絵(顔を大きくクローズアップした役者絵)は、当時の浮世絵の中でもリアルな描写が際立っていました。そのために、一部では「写実的過ぎる」と評され、当初は賛否が分かれたと言われています。しかし、現代ではその芸術性が高く評価され、世界中の美術館やコレクターによって大切に保管されています。

特に、「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」を含む初期28作品の中、かなりの数が海外で所有されており、国内でまとめて鑑賞できる機会は非常に貴重です。近年開催された「大浮世絵展」では、世界中の美術館から里帰りした写楽の傑作が展示され、圧巻の迫力で観客を魅了しました。特に、黒雲母摺(くろきらずり)の技法によって仕上げられた作品は、光の加減でキラキラと輝く美しい仕上がりになっています。

作品③ 葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」

出典:ウィキペディア

江戸時代/天保2-4年(1831-33)頃、大判錦絵

所蔵:東京富士美術館(https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/03769/)

再び北斎を取りあげます。本作は通称「赤富士」と言われ、夏から秋のよく晴れた朝にたった数分間だけ見られるという貴重な気象現象を描いたものです。朝日に照らされ、赤く染まる富士山を大胆に捉えた「凱風快晴」(がいふうかいせい)は、まさに、北斎ならではの視点が光る名作です。

試しにGoogleで「赤富士」と検索してみてください。プロ・アマ問わず、多くの写真家がこの美しい現象を撮影し、Web上に数多く作品が公開されています。

「冨嶽三十六景」シリーズの中でも「神奈川沖浪裏」と並んで人気の高い作品であり、シンプルながらも圧倒的な美しさが魅力です。タイトルにある「凱風」は南風を意味し、穏やかにたなびくイワシ雲の下、裾野が広がる雄大な富士山を、「赤」「青」「緑」の限られた色彩で見事に表現しています。

また、この作品には「青富士」と呼ばれる希少な別バージョンも存在します。2019年秋には、すみだ北斎美術館「茂木本家美術館の北斎名品展」で展示され、大きな話題となりました。鮮やかな青の富士山は、北斎ファンの間でも特に人気の高い一枚です。

作品④ 歌川広重「東海道五拾三次之内 蒲原 夜之雪」

出典:東京富士美術館

江戸時代/天保5-7年(1834-36)頃 大判錦絵

所蔵:東京富士美術館(https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/04336/)

葛飾北斎と並ぶ、江戸後期の風景画の名手と言えば歌川広重ですね。広重の代表作「東海道五拾三次之内」は、北斎の「冨嶽三十六景」と同じく1830年代に名所絵シリーズとして大ヒットを記録しました。浮世絵における風景画は、それまで役者絵や美人画などの背景として使われる程度でしたが、本シリーズの成功により、風景そのものを楽しむ「名所絵」という新ジャンルが確立されました。

その中でも、気象描写が特に印象的な作品として名高いのが「蒲原夜之雪」です。実際に蒲原(現在の静岡県静岡市清水区)を訪ねたことがある方なら分かると思いますが、この地域は温暖で、大雪がふることはほとんどありません。たとえ南岸低気圧が発達し、甲府や箱根で雪が降るような状況でも、蒲原ではたいてい雨のままです。

しかし、広重は敢えて深々と雪が降る静寂の夜を描きました。灰色のモノトーンな世界の中で、旅人たちの姿だけがわずかに色彩を帯び、幻想的な雰囲気を醸し出しています。この詩情溢れる一枚は、広重の真骨頂ともいえる作品です。

作品⑤ 歌川広重「東海道五拾三次之内 庄野 白雨」

出典:東京富士美術館

江戸時代/天保5-7年(1834-36)頃 大判錦絵

所蔵:東京富士美術館(https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/04366/)

広重の「東海道五拾三次之内」には、気象描写が印象的な作品がいくつもありますが、その中でも特に人気がたかいのが「庄野白雨」です。「白雨(はくう)」とは、夕立ちのことです。作品には、激しい夕立が急斜面に対して垂直に降りつける様子が描かれています。

突然の豪雨に、旅人たちはそれぞれの雨具を身に着け、体を縮ませながら足早に歩いています。手前の男は、道が滑りやすくなっているためか、今にも転びそうな様子。一人一人が異なる雨具をまとっているのも、広重の細やかな観察力が光るポイントです。

また、この作品のもう一つの見どころは雨の表現です。西洋絵画ではほとんど見られない黒い線を使って雨を描くことで、降りしきる夕立の激しさを際立たせています。まるで画面から雨音が聞こえてきそうな臨場感、ぜひじっくり味わってみてください。

・・・🔷・・・

後編に続く。

▶浮世絵の名作10選!世界で評価された日本のアートとは?(後編)

🔽合わせて読みたい!

🔶福永 あみ / Ami Fukunaga🔶

フリーランスライター兼ディレクター/英語講師

証券会社勤務を経て渡米し、ロサンゼルスの大学でテレビや映画を学ぶ。現地では執筆活動や映像制作に携わり、ライフワークとして日系アメリカ人の歴史の取材も行う。2011年に帰国後、出版社やNHKワールドジャパンなどで勤務。現在はフリーランスとして、英語講師やディレクター業の傍ら、ブログ「カルカフェ」を運営中。

神社仏閣や伝統工芸、美術、陶芸、ヨガなど、日本文化や暮らしを丁寧に楽しむライフスタイルを大切にしている。2019年には神社検定弐級を取得。最近は、日本の歴史を改めて学び直し中です。

このブログでは、そんな日々の学びや旅、映画やアートのことまで、心に響いたことを自由に綴っています。あなたの暮らしにも、小さな発見や癒しが届きますように——。