浮世絵の魅力をより深く知りたい初心者の方に向けて、特におすすめの名作10選をご紹介します。前編に引き続き、残りの名作を見ていきましょう。

世界で評価された日本のアート 浮世絵の名作10選!

出典:東京富士美術館

所蔵:東京富士美術館(https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/06152/)

日本の名所や自然を描いた作品で、特に葛飾北斎の『冨嶽三十六景』や歌川広重の『東海道五十三次』が有名です。当時の人々にとって、旅をしているような感覚を味わえる作品として人気を博しました。

前編では、浮世絵の主な4つのジャンルの解説となぜ浮世絵が世界に評価されているのかも紹介してます。そちらもぜひご覧ください。

▶浮世絵の名作10選!世界で評価された日本のアートとは?(前編)

それでは前編の続きをお楽しみください。

作品⑥ 歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」

出典:東京富士美術館

安政4年(1857)9月 大判錦絵

所蔵:東京富士美術館(https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/01173/)

広重は「木曽海道六拾九次之内」や「近江八景之内」など、各地の名所を描いたシリーズで次々とヒット作を生み出しました。1850年代に発表された彼の最晩年の集大成とも言える傑作が「名所江戸百景」シリーズです。本シリーズは、江戸周辺の景勝地や名所を広重ならではの視点で切り取った作品集として有名です。

その中でも「大はしあたけの夕立」は、隅田川に架かる「大はし」(新大橋)を行き交う人々が、突然の夕立の襲われる情景を描いた印象的な一枚です。「あたけ」とは、対岸にあった御船蔵(おふなぐら)周辺の俗称。画面全体を斜めに走る黒い雨の線と、縦長の構図が相まって、豪雨の迫力を際立たせています。対岸の町並みも雨に霞み、まるで水のカーテンが降りているように見えます。さらには、大胆に傾けられた橋や背景のが、この絵に独特の緊迫感を与えています。

注目したいのは、画面上方の黒い雨雲。ここには、「あてなしぼかし」という高度な摺り技法が使われています。版木を濡らし、摺師が経験と勘だけでぼかしを施すこの技法のおかげで、同じ版画でも一枚一枚異なる仕上がりになります。

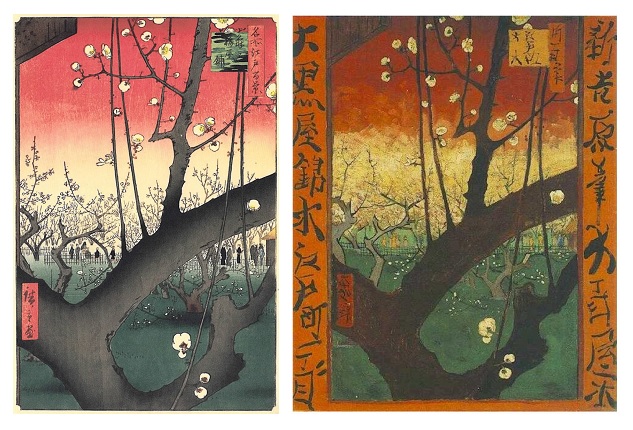

また、本作「大はしあたけの夕立」や「亀戸梅屋舗」は、ゴッホが模写したことでも有名です。広重の「名所江戸百景」シリーズは、19世紀のヨーロッパで巻き起こったジャポニスムの流行を牽引し、西洋美術にも大きな影響を与えた作品として高く評価されています。

作品⑦ 喜多川歌麿「婦女人相十品 ポペンを吹く娘」

-1.jpg)

出典:ウィキペディア

江戸時代/寛政4-5年(1792-3)頃 大判錦絵

所蔵:メトロポリタン美術館蔵

2016年6月22日、パリのオークションで喜多川歌麿の美人画「深く忍恋」が落札され、木版画浮世絵として史上最高額の74万5000ユーロ(約8800万円)を記録しました。このニュースをきっかけに、歌麿の作品がいかに世界的に評価されているのかが改めて注目されました。

歌麿は江戸時代後期の寛政年間(1789~1801年)に活躍した浮世絵師で、美人画の第一人者として名を馳せました。彼の作品は、時に葛飾北斎をも凌ぐほどの人気を誇ります。そんな歌麿の代表作のひとつが、本作「ポペンを吹く娘」です。この作品は歴史の教科書にもたびたび掲載され、浮世絵に詳しくない人でも一度は目にしたことがあるかもしれません。

ポペンとは、ビードロ製のおもちゃです。フラスコ状の小さな楽器で、笛のように口にくわえて空気を送り込むと、ペコンペコンと薄いガラスの底から音が出る仕組みになっています。本作を見てまず目につくのは、娘が口にくわえているこのビードロですね。

この女性のモデルは、裕福な家庭の14~15歳ほどの未婚の町娘だと推測されています。その根拠のひとつが「髪型」です。彼女が結っている髷(まげ)は、江戸後期の未婚の町娘の間で流行した「娘島田」と呼ばれるスタイル。江戸時代の美人画は、顔立ちがどれも似ているため見分けがつきにくいことが多いですが、「髪型」に注目すると描かれた女性の身分や年齢層が分かることがあります。

また、歌麿の美人画作品にも、よく「雲母摺」(きらずり)が使われています。東洲斎写楽の「黒雲母摺」に対して、歌麿が多用したのは「白雲母摺」(しろきらずり)。鑑賞する時、いろいろな角度から覗き込んでみてください。状態の良い作品は、雲母が反射してキラキラ白く光りますよ。

歌麿の美人画には、背景や衣服の質感を引き立てるために「雲母摺(きらずり)」という技法が使われました。これは、雲母(きら)という鉱物の粉を混ぜて摺ることで、表面に繊細な輝きを持たせる技法です。東洲斎写楽が「黒雲母摺」を用いたのに対し、歌麿は「白雲母摺(しろきらずり)」を多用しました。保存状態が良い作品ほど、雲母の繊細な輝きが際立ち、当時の職人の技の素晴らしさを実感できるでしょう。実際に鑑賞する時には、ぜひ角度を変えて眺めてみてくださいね。

作品⑧ 喜多川歌麿「寛政三美人」

出典:ウィキペディア

江戸時代/寛政5年(1793)頃 大判錦絵

所蔵:ギメ東洋美術館蔵

江戸時代の人気スターといえば、歌舞伎役者や吉原の売れっ子高級花魁。しかし、彼らの存在は庶民には高嶺の花で、そう簡単に会えるような存在ではありませんでした。

ところが、江戸時代後期になると、煎餅屋や水茶屋の看板娘など、実際に店先で働く一般女性たちが美人画のモデルとして登場するようになります。まるで江戸時代版AKB48のような、「行けば会えるアイドル」を描いたのがこの「寛政三美人」です。

本作に描かれているのは、当時江戸で「寛政三美人」と呼ばれ、江戸の男子たちの憧れの的だったトップ3です。しかも、彼女たちは実在した町娘。名前も年齢も判明しており、それぞれ以下のように記録されています。

高島屋の娘おひさ17歳(左下):両国薬研堀の煎餅屋・高島屋の看板娘

難波屋のおきた16歳(右下):浅草の水茶屋・難波屋の看板娘

芸者の豊雛(上):富本節の名取であった芸者(※豊雛だけは、年齢が分からず、おきた・おひさよりは年上と推定)

本作の大きな特徴は、画面いっぱいに描かれた大首絵の群像表現。この構図は、後に歌麿が好んで用いる構図となり、彼の代表的なスタイルのひとつとなりました。★★

作品⑨ 歌川国芳「相馬の古内裏」

出典:ウィキペディア

江戸時代/弘化2-3年(1845-46)

歌川国芳の代表作として名高い作品「相馬の古内裏(そうまのふるだいり)」です。本作の最大の特徴は、画面右側に描かれた巨大な骸骨。そのインパクトは絶大で、過去の大浮世絵展では表紙を飾るほどの人気を誇ります。

「古内裏」とは、平将門が下総猿島(しもうささしま)に築いた王城の跡地のこと。本作では、この廃墟となった城を舞台に、勇士・大宅太郎光国(おおやのたろうみつくに)と、妖術を操る将門の遺児・滝夜叉姫(たきやしゃひめ)との激闘が描かれています。じつは、彼女の妖術によって、骸骨が動き出しているのです。

本作ではこの古内裏を舞台に、勇士・大宅太郎光国(おおやの たろうみつくに)が妖術を操る将門の遺児、滝夜叉姫(たきやしゃひめ)と対決するシーンを描いています。そう、この巨大な骸骨は画面左で巻物を持っている女性・滝夜叉姫が妖術で動かしているんですね。

注目すべきは、この骸骨の精巧な構図です。国芳は、西洋の解剖図を学び、解剖学的知識を浮世絵に取り入れたと言われています。そのため、リアルな骨格の描写が生かされています。しかし、本作は化け物退治のクライマックスシーンでありながら、恐怖よりむしろコミカルな面白さを感じます。これこそが国芳作品の特徴であり、魅力の1つです。

歌川国芳は、18歳のときに浮世絵師としてデビューしたものの、10年以上低迷し、同門のライバル・歌川国貞に大きな差をつけられていました。ところが、1827年に武者絵シリーズ「通俗水滸伝豪傑百八之一個(つうぞくすいこでんごうけつひゃくはちにんのひとり)」を発表。大ヒットし、一躍人気の絵師に踊り出ました。国芳31歳のときでした。

作品⑩ 歌川広重「名所江戸百景 亀戸梅屋舗」

出典:東京富士美術館

江戸時代/安政4年(1857)11月 大判錦絵

所蔵:東京都江戸東京博物館蔵

最後に紹介するのは、極端に近景をクローズアップさせた大胆な構図や、ヒロシゲブルーと称される鮮やかな「ベロ藍」による木版画の美しい青の発色。その叙情的な風景描写は、19世紀後半に活躍した西洋の巨匠たちーゴッホやホイッスラー、モネなどにも多大な影響を与えました。

出典:ウィキペディア

浮世絵は江戸時代の社会・文化・美意識を映し出す芸術です。美人画の華やかさ、役者絵の躍動感、武者絵の迫力、風景画の詩情ーそれぞれが独自の魅力を持ち、今もなお世界中の人々を魅了し続けています。

まとめ

「浮世絵の名作10選!世界で評価された日本のアートとは?」をお楽しみいただけましたか?浮世絵は、自由な発想、斬新な構図、鮮やかな色彩、そして独特の余白によって、独特の美しさを生み出し、世界の芸術に新たな風を吹き込みました。その影響は印象派やポスト印象派の巨匠たちの作品にも色濃く反映され、アートの歴史を大きく塗り替えました。

時代を超えて愛される浮世絵。その魅力は、日本文化の奥深さとともに、これからも多くの人々を魅了し続けるでしょう。今回ご紹介した名作をきっかけに、浮世絵の世界をさらに深く広く楽しんで頂ければ幸いです。

🔽合わせて読みたい!

🔶福永 あみ / Ami Fukunaga🔶

フリーランスライター兼ディレクター/英語講師

証券会社勤務を経て渡米し、ロサンゼルスの大学でテレビや映画を学ぶ。現地では執筆活動や映像制作に携わり、ライフワークとして日系アメリカ人の歴史の取材も行う。2011年に帰国後、出版社やNHKワールドジャパンなどで勤務。現在はフリーランスとして、英語講師やディレクター業の傍ら、ブログ「カルカフェ」を運営中。

神社仏閣や伝統工芸、美術、陶芸、ヨガなど、日本文化や暮らしを丁寧に楽しむライフスタイルを大切にしている。2019年には神社検定弐級を取得。最近は、日本の歴史を改めて学び直し中です。

このブログでは、そんな日々の学びや旅、映画やアートのことまで、心に響いたことを自由に綴っています。あなたの暮らしにも、小さな発見や癒しが届きますように——。