日本の伝統文化を継承し、今もなお歌舞伎界に重きをなす市川一門の宗家。2022年11月には歌舞伎座で11代目市川海老蔵丈が13代目市川團十郎白猿を襲名しました。

この度の襲名を機に、昨年末に350年にわたる市川團十郎の足跡を辿り、初代團十郎から10代目團十郎まで2回に分けて紹介しました。

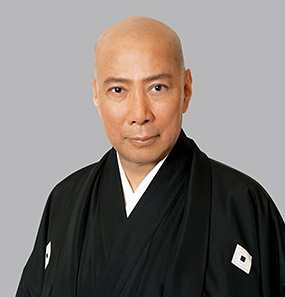

今回は肖像とともに11代目團十郎から13代目市川團十郎白猿までご紹介します。

🔽前回の記事はこちらからどうぞ!

◆11代目團十郎から13代目團十郎白猿まで◆

🔷11代目團十郎 1909年(明治42年)-1965年(昭和40年)

7代目松本幸四郎の長男として生まれる。弟は8代目松本幸四郎で後に白鷗、そして2代目尾上松緑。

1915年(大正4年)、松本金太郎と名乗り、6歳で初舞台を踏んだ。1929年(昭和4年)には、帝国劇場で9代目市川高麗蔵(こまぞう)を襲名。10年後の1939年(昭和14年)に10代目團十郎の養子となり、翌年に歌舞伎座で9代目海老蔵を襲名した。

1941年(昭和16年)に太平洋戦争が始まり、慰問興行に同行。1946年(昭和21年)には東京劇場で『助六』を演じ、大成功を収めた。その後、歌舞伎十八番や『若き日の信長』など精力的に新作に挑み、戦後の梨園をリードする花形役者となった。

◇海老さまブーム沸き起こる

1951年(昭和21年)、歌舞伎座で『源氏物語』の光君を好演し、大評判をとった。並外れた美男子で、気品があり、このころから「海老さまブーム」が起きたと言われる。

1962年(37年)に11代目團十郎を襲名。9代目が没してから59年の年月が経ち、空白だった市川團十郎の名跡の継承だっただけに熱狂的に迎えられたという。しかし、3年半後に病死。

🔷12代目團十郎 1946年(昭和21年)-2013年(平成25年)

11代目團十郎の長男として生まれる。1953年(昭和28年)に歌舞伎座で市川夏雄の名で初舞台を踏む。1958年(昭和33年)に6代目市川新之助を襲名、そして、1969年(昭和44年)には10代目市川海老蔵を襲名した。歌舞伎座で『助六由縁江戸桜』の助六と『勧進帳』の富樫を好演し、注目される。

◇歌舞伎を世界に…

1985年(昭和60年)に歌舞伎座の襲名披露公演にて12代目團十郎を襲名。歌舞伎十八番をはじめ、世話物や新歌舞伎など多様な役に挑み、評価された。また、海外公演に出演し、ニューヨーク・メトロポリタン・オペラハウス、ワシントン、ロサンゼルスで團十郎襲名披露を催した。その後も精力的にオーストラリア、パリ、ウィーン、モナコなど歌舞伎の知名度を世界的に上げるのに貢献した。

その他にも全国骨髄バンク推進連絡協議会の会長を務めるなど社会活動にも尽力された。

🔷13代目團十郎 1977年(昭和52年)-現在

12代目團十郎の長男。初お目見得は1983年(昭和58年)で『源氏物語』の春宮だった。1985年(昭和60年)には歌舞伎座にて7代目市川新之助を名乗り、『外郎売』の貴甘坊の役で初舞台を踏む。2004年(平成16年)には11代目市川海老蔵を襲名し、若手歌舞伎俳優として注目を浴びる。

◇13代目團十郎の時代の幕開け

上演されなくなった歌舞伎十八番の復活に取り組んでいる。東京2020オリンピック競技大会開会式に参加されたのも記憶に新しい。2022年(令和4年)に13代目市川團十郎白猿を襲名。この他にも自主公演や六本木歌舞伎の開催を重ね、いずれも活躍の場を広げている。

🔷◆🔷

◇なぜ市川家は先代から『成田山新勝寺』を参拝するのか?

330年以上前、豪快な英雄が悪を倒す『荒事』を生み出し、人気を博したと言われる初代・市川團十郎。しかし、跡継ぎに恵まれず、成田山の本堂で子授けを祈願。すると長男を授かることができたと言われている。

また、長男誕生の感謝を表し、初代・團十郎が親子共演した舞台『兵根元曽我』は、不動明王をテーマにした初めての歌舞伎。この舞台が大ヒットしたことで、成田山に大神鏡を奉納。この共演を機に市川家は屋号に『成田屋』を使うようになる。

ホームページ:大本山成田山 特集・市川團十郎と成田山のお不動さま

まとめ

「保存版、350年も続く『市川團十郎』と『成田山』とのゆかり深い関係」はいかがでしたか? 日本の伝統文化を代表する歌舞伎ですが、日本人でありながらなかなか歌舞伎に関して知識が全くありませんでした。

調べるようになったのはアメリカ留学からです。他国で人と交流するのですから、自国の文化についていろいろ聞かれるし、生まれ育った日本を自分の視点で話す機会も多い。なのに何ひとつまともに答えられられなかったし、「日本人である私」について一度も考えたことがなかったことに衝撃を受けたのでした。

あれから10年以上が経過しましたが、いろいろ学んできたはずなのに、調べれば調べるほど私たちの伝統文化は奥深く、多様な層が幾重にも重なり、際限がないだけに簡単に説明できないことを痛感します。それが魅力であり、世界広しと言えども、こんな稀有な国はないと思います。

その魅力のひとつが歌舞伎であり、江戸時代の庶民が熱狂し継承してきたお家芸。今日も楽しめる軌跡に感謝したいと思います。あらためて歌舞伎の歴史に触れることで日本文化をより深く楽しむきっかけになったら幸いです。

◆🔷◆

🔽合わせて読みたい!

🔶福永 あみ / Ami Fukunaga🔶

フリーランスライター兼ディレクター/英語講師

証券会社勤務を経て渡米し、ロサンゼルスの大学でテレビや映画を学ぶ。現地では執筆活動や映像制作に携わり、ライフワークとして日系アメリカ人の歴史の取材も行う。2011年に帰国後、出版社やNHKワールドジャパンなどで勤務。現在はフリーランスとして、英語講師やディレクター業の傍ら、ブログ「カルカフェ」を運営中。

神社仏閣や伝統工芸、美術、陶芸、ヨガなど、日本文化や暮らしを丁寧に楽しむライフスタイルを大切にしている。2019年には神社検定弐級を取得。最近は、日本の歴史を改めて学び直し中です。

このブログでは、そんな日々の学びや旅、映画やアートのことまで、心に響いたことを自由に綴っています。あなたの暮らしにも、小さな発見や癒しが届きますように——。